港聞更多

中國新聞更多

焦點娛聞

BOYNEXTDOOR金雲鶴<Earth,Wind&Fire'>challengewithTWSKYUNGMIN&YOUNGJAE【影片】

【YouTube】BOYNEXTDOOR金雲鶴<Earth, Wind & Fire&…

體育報導

BEAUTY

生活消閒

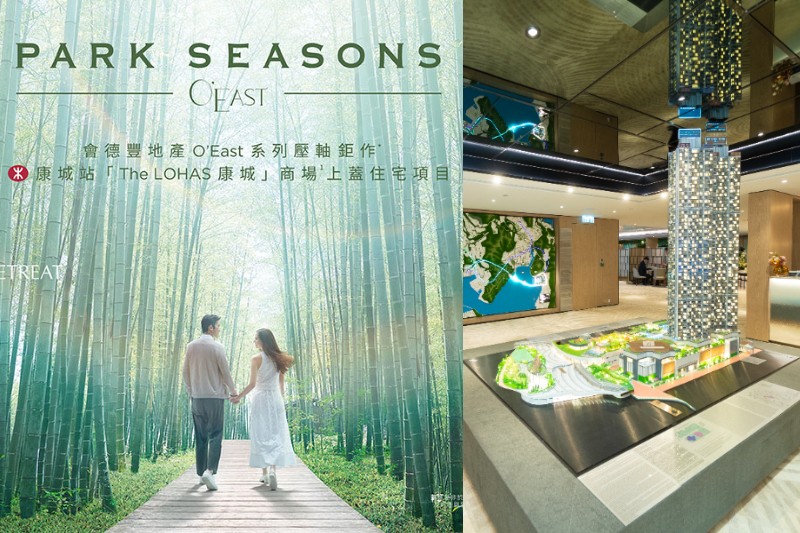

將軍澳好去處|4大將軍澳拍拖勝地推薦!必去溜冰場、海景Café【同場加映:康城全新人氣樓盤 PARK SEASONS最啱二人世界!】

【將軍澳好去處】想跟另一半享受甜蜜的周末?四大將軍澳拍拖好去處推薦!有溜冰場、海景Cafe、單車館、…